【卒業生オンライン会】療養者向けタッチケアを開催しました!

講座を終了したら、資格を取ったら終わり!

ではなく、そこからが本当のスタートだと思うのです。

タッチケアアドバイザー養成講座では

卒業してからも安心して学びを続けられる

「つながりの場」も用意しています。

学んだことを

一時的な知識で終わらせないためには

日常に取り入れて 「習慣化」 すること

体験を積み重ねて 「定着」 させること

これ、とても大切です。

さらに、ケアの世界も常に変化・進化しています。

新しい知識や実践の工夫を知ることで

学びを常に 「アップデート」 していけます。

卒業後も受講仲間とつながったりすることで

一人で悩んで止まってしまうのではなく

自分のペースで成長し続けられるのです。

さらに最近は講座生に

お話をしていただいたりもしています。

春には、

病棟保育士として30年のご経験を持つ方から

保育・医療現場でのタッチケアが

子どもたちにどんな変化をもたらしたのかを伺いました。

そして今回は

看護師として働きながら療養者向けタッチケア講座を開催し

ご家族への訪問タッチケアにも

取り組まれている講座生様のお話会を開催しました。

お話くださった講座生様は講師紹介にも掲載されている

タッチケア講師・セラピスト

ひまりタッチケア

松田 美代子さんです。

姿勢・呼吸・安心感のつながり

タッチケアを行う際に大切な

「自分も相手もラクな姿勢」 の視点を

教えていただきました。

姿勢が苦しいと呼吸が浅くなり

十分な安心感を届けにくくなる。

そのために

いいポジションを見つけてタッチケアを行う

ということは大事なことなのです。

今回は

「どこにクッションやタオルを置いたらよいのか?」

という具体的な工夫を、

身体のことを熟知している

看護師さんならではの視点と実践的なお話でした。

- 姿勢 → 呼吸 → 心地よさ・安心感

- 呼吸 → 姿勢のゆがみへの変化

といった相互作用のお話もあり

療養者さんにかかわらず

日頃のケアの中でつながることも皆さん多かったようです。

症状や状態に合わせた対応・姿勢と環境設定のヒント

療養者の方の状況は様々です。

椅子に座っても体を起こしにくい方、

ベッド上で動ける方・動けない方

車いすを利用している方…。

それぞれに応じて

「どこにタオル・クッションを挟むと楽になるか」

「どう環境を整えると安心できるか」

といった工夫をたくさん教えてくださいました。

さらに

皮下出血・アレルギー・痛みや持病のある方への

配慮、注意点や禁忌についても

実践経験に基づく説得力のあるお話をいただきました。

参加者様のお声から

みよこさんのお話は

ふれあいの大切さを看護師さんの目線でお伝えしてくれて

わかりやすかったです。

ふれあいは呼吸や姿勢とも繋がるというのは、

今まで自分の中ではわかっていたけど

理論的に言っていただけて腑に落ちました。

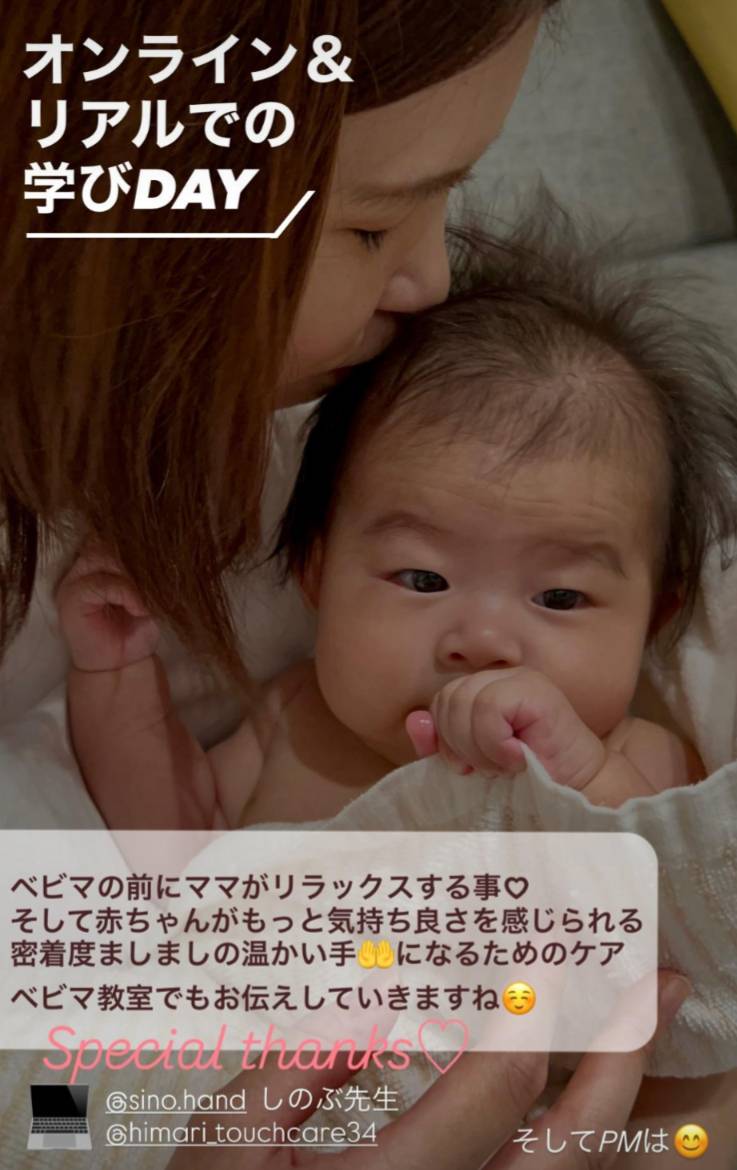

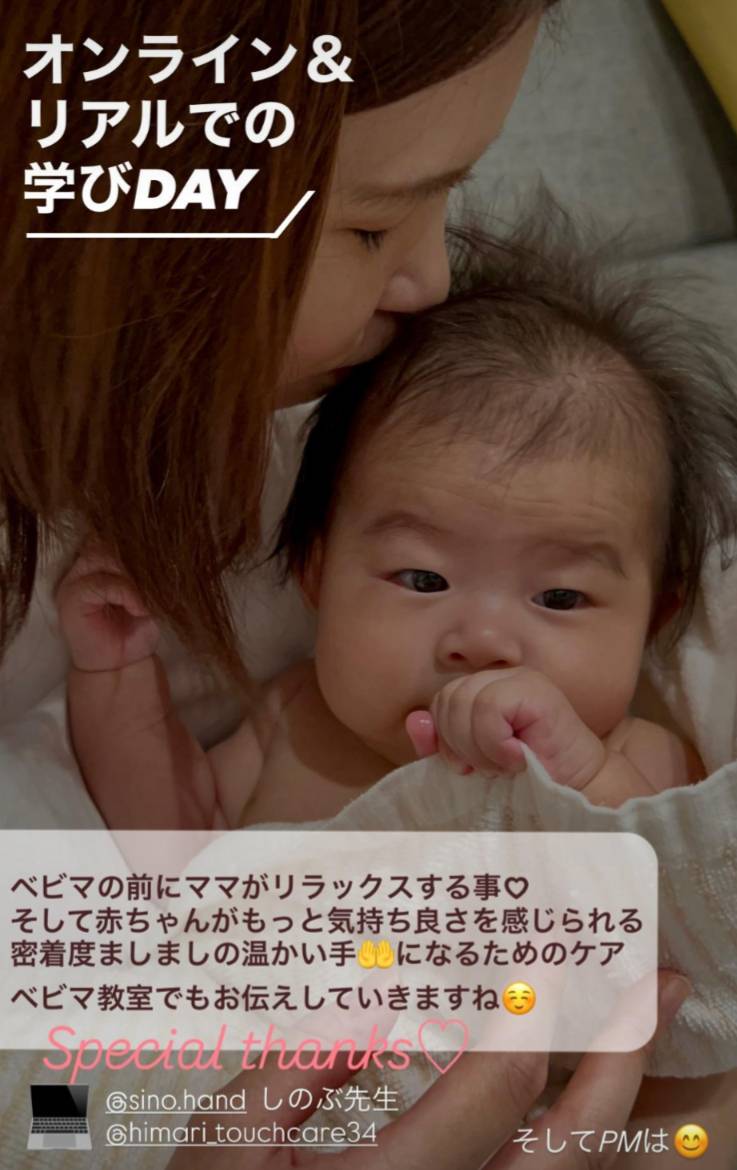

もっとママ達にもお伝えしたいと思いました。

素敵な講座を聞けて、勉強になりました

参加された皆さんからも

「普段ベビーマッサージをしているけれど

違う視点で聞けてとても勉強になった」

「看護師さんの実践経験から学べるのは大きい」

といった感想・お声をいただきました。

保育や子育て支援に携わる方にとっても

療養や看護の現場からの視点は新鮮で

多くの気づきを得られたようです。

次回は12月。

2025年もあと3か月。

毎年、年に2回、振り返りと目標設定の時間を

持ち直す機会を開催しています。

人は誰しも

時間とともに環境も変わり

考え方や価値観も少しずつ変化していきます。

その時々の自分に合わせた目標を立てること

心地よく過ごせる毎日につながります。

ライフサイクルに寄り添うタッチケアは

「こうありたい」と願う未来を

自分で選んで歩んでいけるように。

講座後も共に続けられるのが

タッチケアアドバイザー養成講座です。

次回2026年度

タッチケアアドバイザー養成講座

↓↓